研究内容RESEARCH CONTENT

研究内容

1. 地盤材料のマルチスケール挙動の解明

地盤材料には,砂,粘土,岩などが挙げられ,外力作用に対してそれぞれ材料特有の力学挙動を示します.地盤上や地盤中により安定性の高い構造物を施工するためには,その施工過程でどのような現象が生じ得るかを予測し,変状が生じる場合はどのような対策が必要かを検討する必要があります.そこで本研究室では,三軸圧縮試験などの室内要素試験をはじめ,模型実験,現場計測などの実験的なアプローチに加えて,有限要素法(DEM)を用いた数値シミュレーションにより,地盤材料の基礎的な力学特性の解明を進めています.

一方,土は,大きさも形もバラバラな小さな土粒子の集合体です.土粒子同士の隙間には水や空気が存在するため,土は固相(土粒子)・液相(水)・気相(空気)から成る多相系混合材料と見なせます.強度,剛性,透水性,締固め特性,圧密特性といった土全体のマクロな特性は,構成要素である三相のミクロスケールのふるまいに支配されます.本研究室では,X線マイクロCT装置を地盤材料試験に適用した土内部の可視化のほか,個別要素法(DEM)を用いた数値シミュレーションにより,マクロな力学現象をミクロな視点から解釈する研究をしています.

1-1. 不飽和砂のミクロ構造変化の解明とマクロな応答との関係の解明

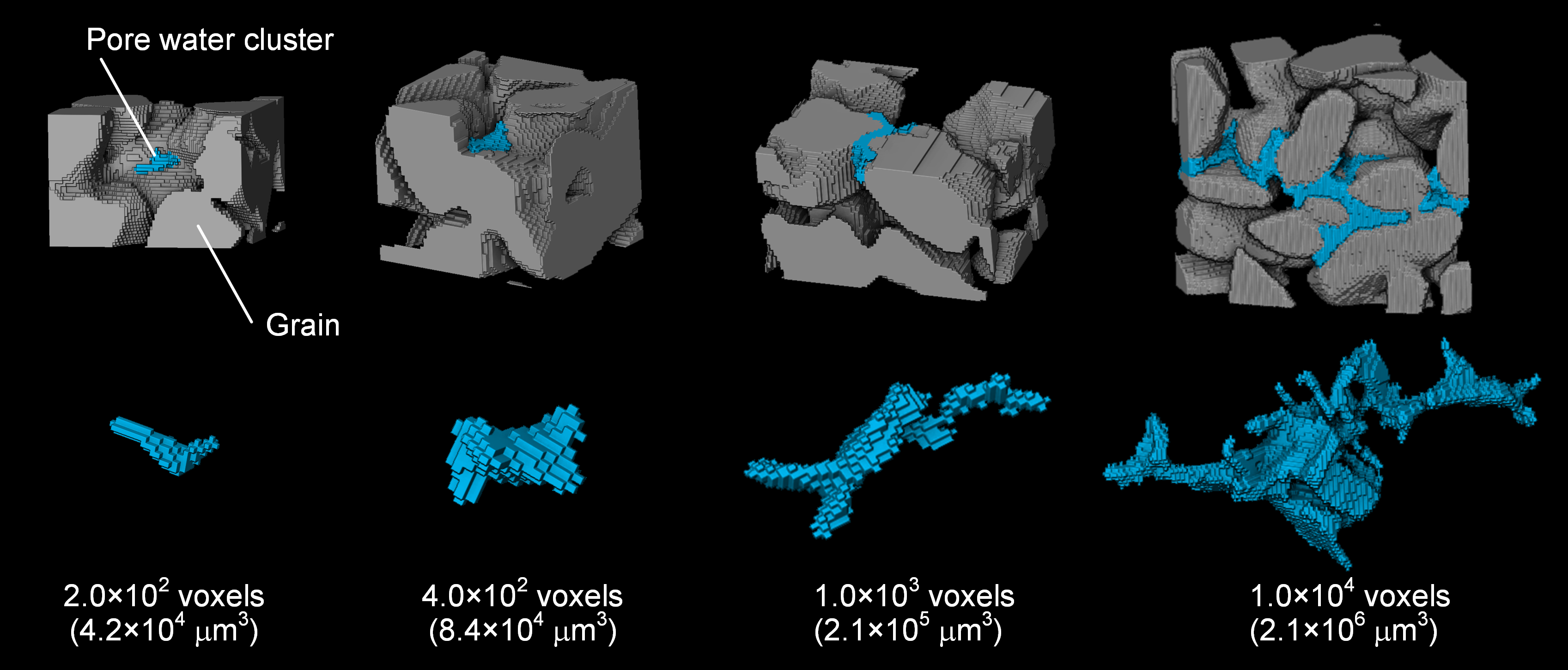

土粒子間における様々な存在形態の間隙水の可視化(Kido et al., 2020)

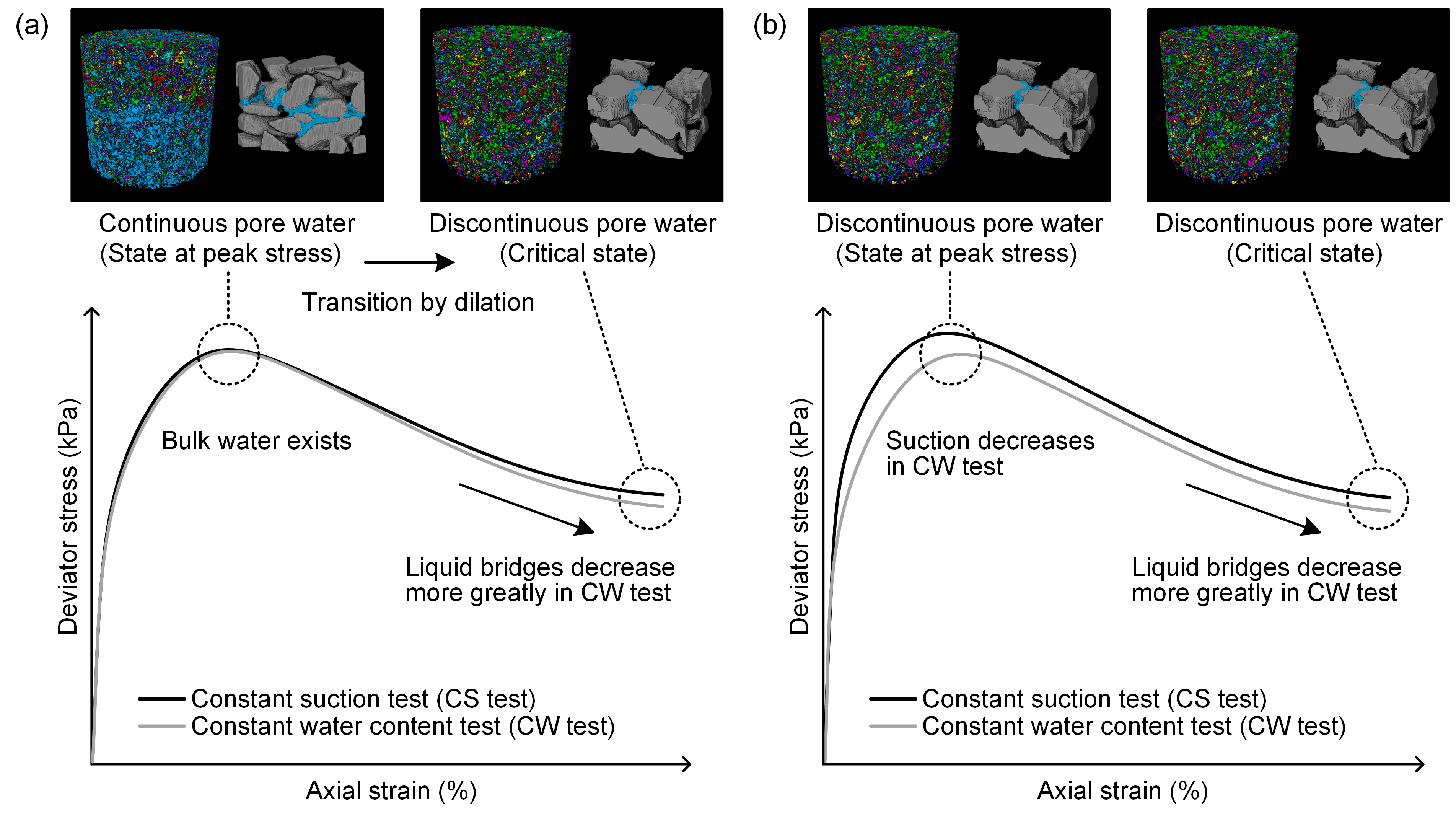

間隙水のミクロな存在形態変化とマクロな応答の関係(Kido and Higo, 2020)

士の間隙に水が部分的に飽和した「不飽和土」の場合,水は表面張力と土粒子の親水性によりメニスカス形状を呈し,土粒子接触点に液架橋として,土粒子間隙にバルク水としてそれぞれ存在します.これらの間隙水にはサクションが作用し,土粒子間結合力や土粒子骨格の有効応力を高めるため,間隙水の数や分布が不飽和土全体の力学挙動に寄与すると考えられます.本研究では,土の排水・吸水やせん断時に,間隙水の存在形態や分布がどのように変化するかをX線マイクロCTにより調べ,それがマクロな力学特性にどのように影響しているか検討しています.

--------------------------------------代表的な論文-----------------------------------------

-Kido, R. and Higo, Y.: Microscopic characteristics of partially saturated

dense sand and their link to macroscopic responses under triaxial compression

conditions, Acta Geotechnica, Vol.15, pp.3055-3073, 2020. https://doi.org/10.1007/s11440-020-01049-w

-Kido, R., Higo, Y., Takamura, F., Morishita, R., Khaddour, G. and Salager,

S.: Morphological transitions for pore water and pore air during drying

and wetting processes in partially saturated sand, Acta Geotechnica, Vol.15,

pp.1745-1761, 2020. https://doi.org/10.1007/s11440-020-00939-3

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. 地盤の力学シミュレーション技術の開発

地盤の力学的な現象のメカニズムを理解し,より安全な社会インフラの設計法や防災に役立つ実用的な技術を提案していく上で,数値解析は有力なツールの一つです.本研究室では,地盤と構造物の相互作用をはじめとして,地盤と流体の相互作用,岩盤斜面の地震時挙動といった様々な問題を対象としたシミュレーション技術を開発しています.2-1. 不連続性岩盤解析手法の高度化

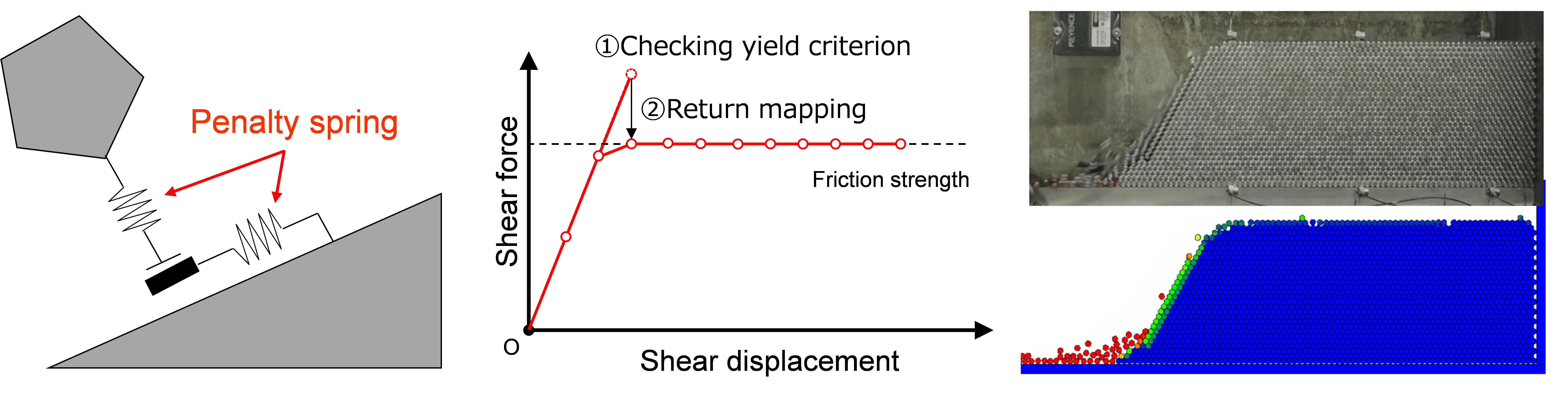

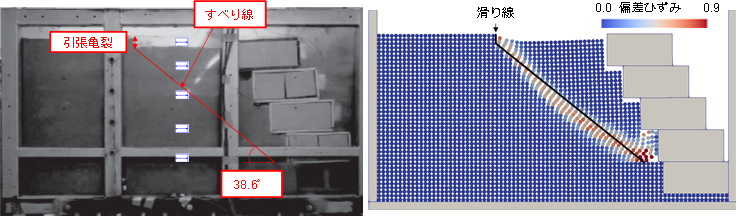

摩擦構成則の陰的更新法を導入した不連続変形法による岩盤斜面模型の振動解析

不連続性岩盤の運動・変形や地盤-構造物間の相互作用下での力学応答は岩盤内のき裂や地盤と構造物との接触面の変形・摩擦特性に強く支配され,それを予測するには複数の物体間の接触・分離・滑りを考慮可能な不連続体の数値解析技術が有用です.これに対し本研究室では,陰解法に基づく不連続体解析手法である不連続変形法(DDA: Discontinuous Deformation Analysis)とマニフォールド法(NMM: Numerical Manifold Method)を対象に,高度化を進めています。 例えば,複数の多角形ブロックの集合体の運動を解析するDDAを斜面安定問題などに適用するには,ブロック間の接触面の摩擦強度を精緻に反映する必要があります.これに対し,摩擦構成則の陰的積分アルゴリズムや,静止摩擦から動摩擦への移行を考慮した摩擦構成則を使って定式化した新たな手法を開発して,精度とロバスト性の課題を解決しました.開発手法は岩盤斜面模型の振動台実験のブラインド解析においても崩壊に至る入力振幅や、周波数による崩壊形態の変化を再現できることが確認され,DDAの不連続性岩盤の応答予測における適用性が飛躍的に向上しました.

2-2. 地盤と構造物の相互作用における地盤の大変形解析法の開発

石垣の地震時挙動に関する模型実験とその再現解析

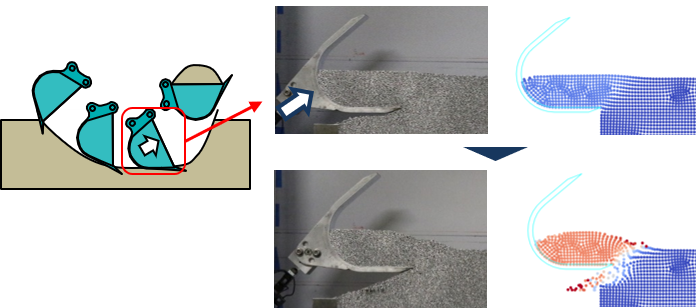

ショベルによる地盤掘削挙動に関する模型実験とその再現解析

2-3. 流体との相互作用下での地盤の大変形解析手法の開発

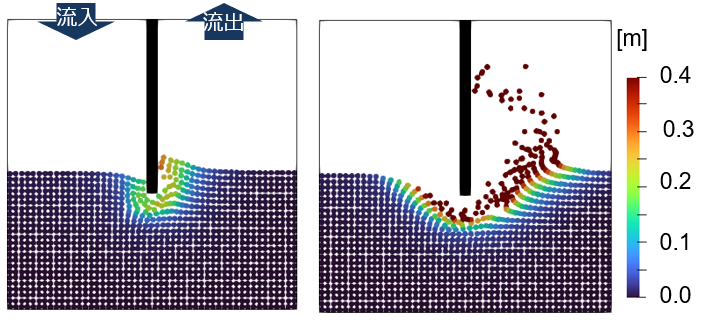

クイックサンドによる地盤流動化に関する解析

3. 地盤材料の破壊を数値的にモデル化する研究

材料の破壊評価は、岩盤掘削、地質炭素貯留、地熱システムの運用、水圧破砕などの課題において不可欠です。私たちは、破壊と応力波、流体-固体相互作用、熱伝導の複雑な相互作用を考慮したマルチフィジックス計算手法を開発し、材料の破壊に関連する物理現象をシミュレーションして研究しています。また、高性能な並列計算技術をシミュレーションに適用し、コンピュータ支援エンジニアリング用のソフトウェアを開発しています。このトピックや研究機会についての詳細は、Fan ZHU准教授にお問い合わせください。

3-1. 水圧破砕をモデル化するためのPeridynamicsアプローチ

私たちは、非局所粒子法のPeridynamics法に基づく新しいアプローチを開発し、固体内の水圧破砕をシミュレーションしています。このアプローチは、Peridynamics理論のSemi-LagrangianおよびTotal-Lagrangian形式の結合を特徴とし、流体と固体の両方を明示的にシミュレーションします。また、流体のリークオフや既存の亀裂を考慮した多孔質媒体内の水圧破砕のモデル化にも拡張されています。この研究は、多様な条件下での地盤材料の破壊を研究・予測するための強力な方法を提供することを目指しています。

|

|

|

| 流体駆動破壊のシミュレーション(左: 流体注入による水圧破砕; 右:破壊中の固体における主応力)。 | ||

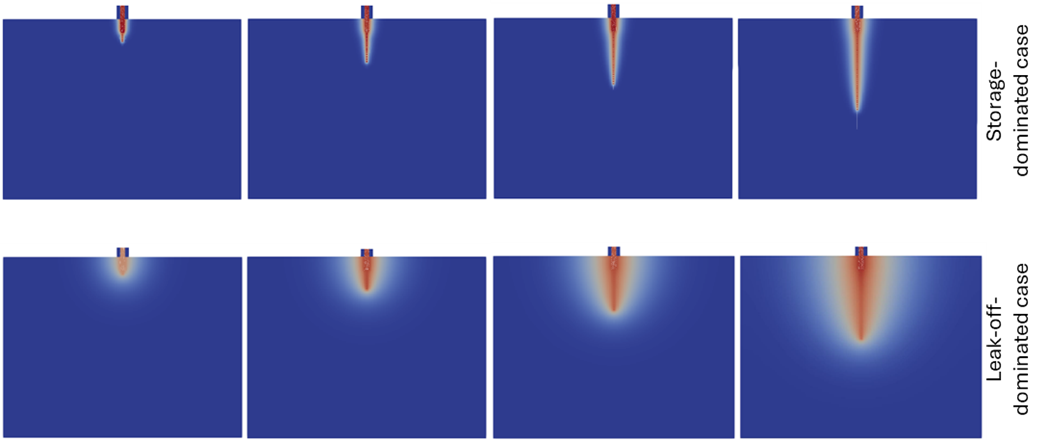

流体注入による多孔質媒体内破壊のPeridynamicsシミュレーション(上部: リークオフが小さい場合; 下部: リークオフが大きい場合)。流体は上部から注入されます。

代表的な論文

- Yang, C., Zhu, F., & Zhao, J. (2024). A multi-horizon fully coupled thermo-mechanical peridynamics. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 191, 105758. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2024.105758

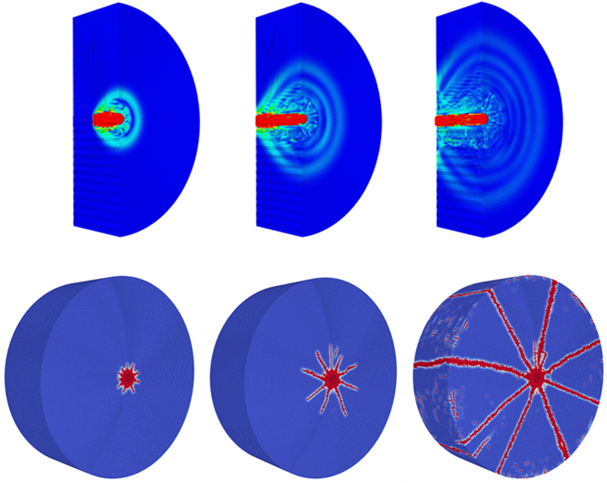

3-2. 爆発による岩盤破壊のモデル化

極端な圧力および爆薬と岩石間の複雑な相互作用により、爆発による岩盤破壊のモデル化は長らく課題となってきました。私たちは、Non-Ordinary state-based Peridynamics理論を活用し、爆発荷重下での岩盤破壊をシミュレーションするための新しいアプローチを開発しました。このアプローチは、固体の圧力依存性、ひずみ速度効果、および粘塑性を考慮することを可能にします。また、爆発プロセスはJones-Wilkins-Lee状態方程式とSemi-Lagragian Peridynamics理論を組み合わせてシミュレーションされます。詳細は以下の論文をご参照ください。

Peridynamics理論による衝撃はの伝播(上部)および岩盤の破壊(下部)のシミュレーション。

代表的な論文

- Zhu, F., & Zhao, J. (2021). Peridynamic modelling of blasting induced rock fractures. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 153, 104469. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2021.104469

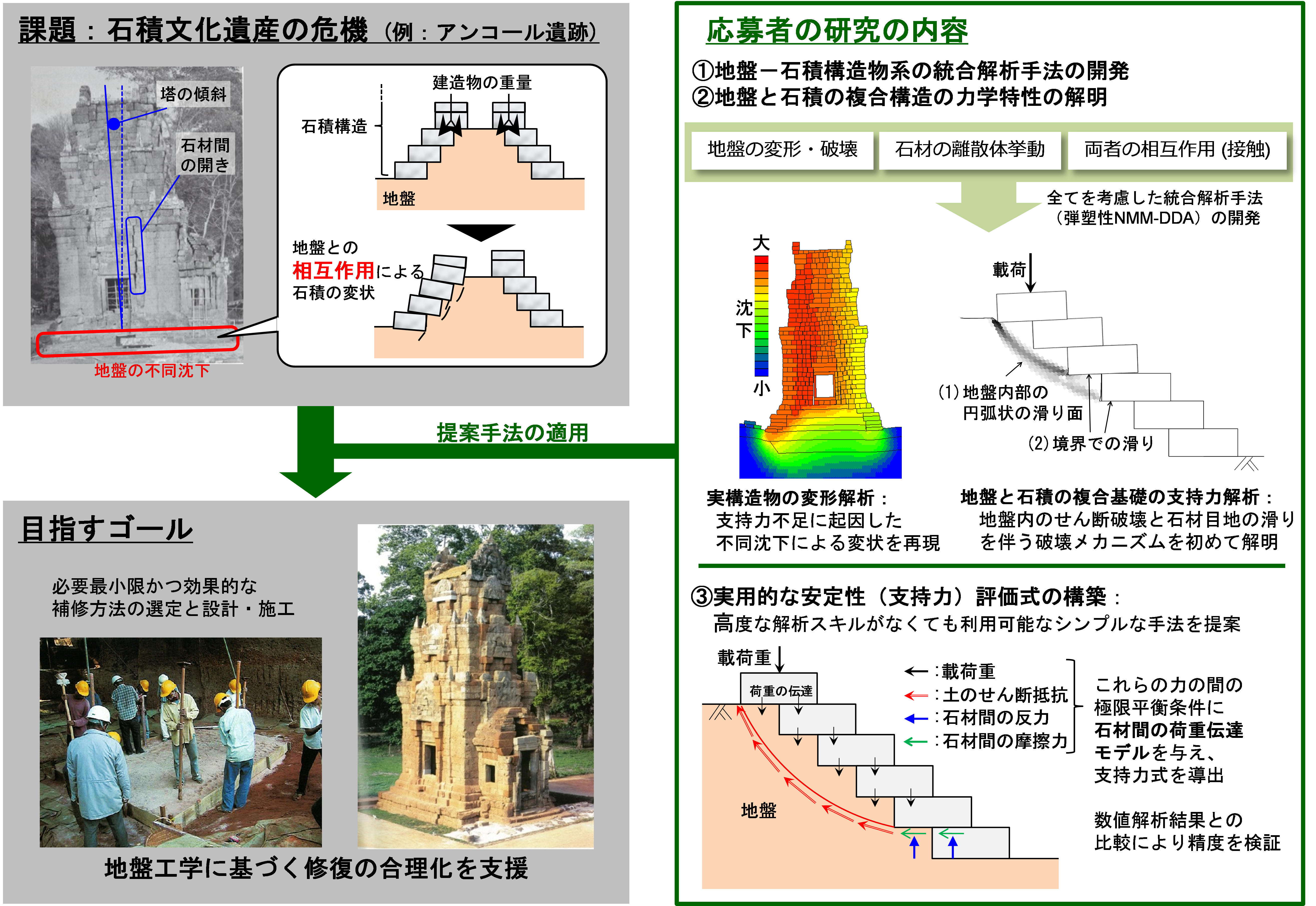

3. 地盤・岩盤力学的アプローチによる歴史的石積構造物の安定性評価

アンコール遺跡(カンボジア)を対象とした安定性評価手法の開発

本研究室で開発を進める不連続体の数値解析技術を応用して,文化財である石積建造物の不安定化メカニズムの解明,ならびに安定性評価手法の開発を進めています.その対象の一つがカンボジアの世界遺産,アンコール遺跡です.同遺跡には基礎地盤の沈下によって崩落の危機に瀕するものが多く存在します.これに対し,地盤と石材からなる複合構造物の変形・破壊を連続体と不連続体の力学的相互作用問題として捉え,①地盤-石積構造物系の統合的な力学解析手法の開発から,それを用いた②地盤と石積の複合構造の力学特性の解明と③実用的な安定性(支持力)評価式の構築に至る一連の研究を進めています.

京都大学 肥後研

京都大学 大学院工学研究科

社会基盤工学専攻 地盤力学分野

〒615-8540

京都市西京区京都大学桂 Cクラスター1棟

235号室(肥後教授室)

236号室(橋本准教授室)

291号室(ZHU准教授室)

234号室(LU特定助教室)

238号室(学生部屋)